ご訪問、ありがとうございます。

前々回(2019年2月22日)の記事に書いたチャレンジはこちらでした。

東京五反田にあるバニーコルアートさん主催の『第3期リキテックススクール』、その第2回目に参加しに行ってきました!

ざっとですが、どんな感じかレポートしてみます。

私自身、今まで絵に関しての『○○教室』的なものには行ったことがないのですが、今回何故わざわざ東京にまで出向いたかと言いますと…。

単純に、近くに『アクリル絵具』について教えてくれる教室がない!からです。

油絵や水彩画の教室は数あれど。書籍に関しても沢山ありますが…。

『アクリル絵具』に特化したものってほとんどないんですよね。

私自身、大きな書店さんでようやくアクリル絵具専用の本を発見したくらい。

講師の先生もおっしゃってましたけど、まだあまり書籍はないそうです。

そんなわけで、バニーコルアートさんのスクールはとても興味ある内容。

本来なら、第2回のみといわず、次の3、4回も知りたいところなので行きたいのですが…いかんせん、今回は時期が悪く、泣く泣く断念ですよ(泣)

第4期に期待です…。

*****

で、その『リキテックススクール』。

私が参加したのは、2019年2月23日(土)の『アクリル絵具の基礎知識Ⅱ』。

- リキテックス絵具の特長と使い方Ⅱ

- アクリル画用 筆の種類と使い方

- リキテックスを使って水彩風に描く

以上の内容の回でした。

アクリル絵具の材料や透明・不透明の意味、アクリルガッシュとの違いなど。

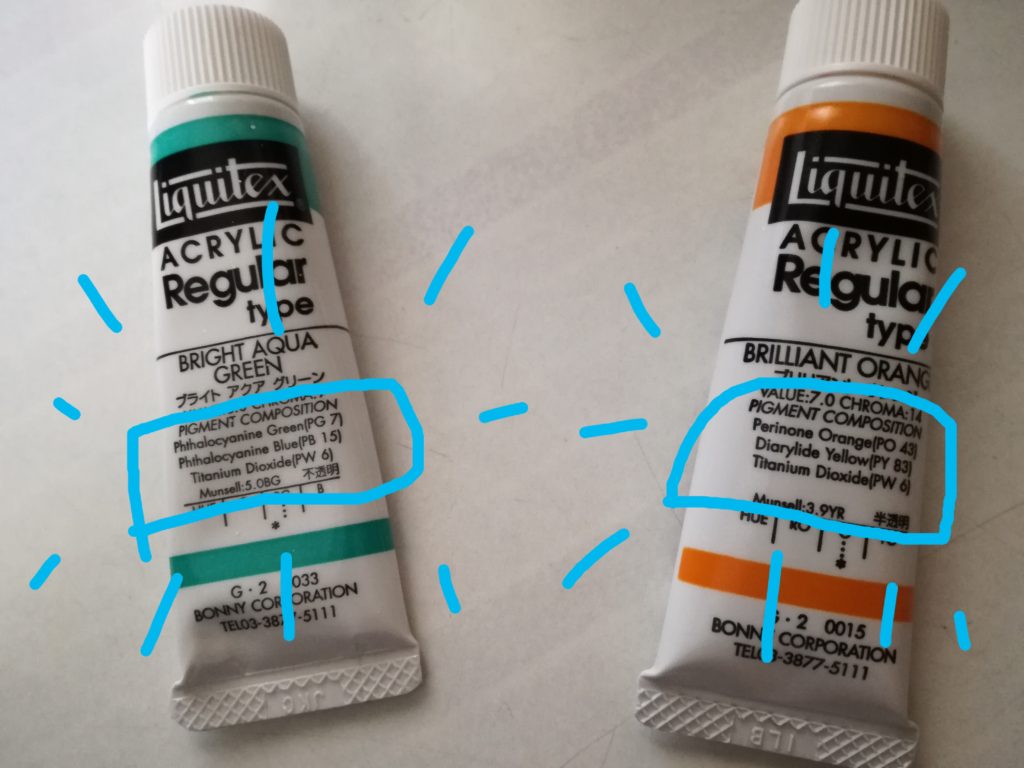

チューブに表記されている内容についても聞けまして…おおっ!と思ったのは『PIGMENT』の部分。

パンフレットを見れば書いてあるんですけど、やっぱりサクッとしか見ないから記憶に残ってないんですよね。

改めて先生からお話を聞けてググっと頭に入りました(美大生とかは常識でしょうけどね)

この『PIGMENT』とは、顔料名が書かれているんです。

そのチューブの色は何色を使って作られているのかがわかるんです。

単色だけのものもあれば、2色で、3色で作られているものもあるってことがわかるんです。

絵具は色数が多いほど、濁って黒に近くなるんですけど…その時にこの『PIGMENT』で色数を知ることができるんですね。

単色のみの3色で混ぜた色と、3色で作られた色を3色混ぜるのとでは、出来上がった色の濁り具合が違うのはわかりますでしょーか…。

そのあたりのチェックに重要なんだってことだそうです。

…素人さんなんで、そんなことはちっとも気が付いてませんでしたよ(汗)

そっか、だからなんか変だなってことがあったのね…。

そして、筆の毛の種類や形も教えて頂きました。

実際に固さの違う筆を使っての試し描きも出来て、これはちゃんと自分好みを探すべきかも…と思いましたねー。

今使っている筆って、ある程度の描き心地のよさを実感しているからではあるんですけど、なんとなくお店にあって目についたから購入したという浅い理由(?)なんで。

ちょっと自作の描き方とマッチする逸品を探すのもおもしろいかも…。

そして、最後の実習として、『水彩風に描く』のです。

私は緑ピーマンとレモン(模型?おもちゃ?)をチョイス。

コットマン水彩紙に下描きして、リキテックスで着色~。

ここで他の生徒さん達の技術も見ることが出来たり、もちろん先生からのアドバイスや実技も。

予定時間を1時間以上超えていましたが、まだまだ…な気分ではありました。(私はホテルに向かう関係で、ある程度出来たらやめちゃいましたけど)

終始おだやかな空気で、生徒さん達の発言も活発でしたし、とてもよかったです。

いつもは何だかしり込みしたり、居心地の悪さを感じたりすることが多いのですが、やはり『絵』が共通言語としてある場だから、私自身は落ち着いている事が出来ました。

…と、こんな感じかな。

スクールの案内はこちらからご覧になれますよ。 →http://liquitex.jp/news/20181227_school.

*****

思い切ってやってみるまでは不安感にさいなまれますが、実際動き出すとなんてことなかったり…という経験は皆さんしているのでは?

私も今回の東京行はかなりの冒険、チャレンジでありました。

初めての一人旅。

不安発作を持つ身としては、どうかなるかもしれない自分という不確かさを持ちながら…。それでも、大丈夫、出来ると思う自分との微妙なせめぎ合い。

そんな繊細な部分を見ながら、出来るだけ現地で困らないように事前に準備をしていく。そういう安心感を持てるようにしておく。

パパっと海外へ行けたり、旅行慣れしている人からすると、すごく面倒な事してるなーと思われると思いますが…(笑)

ま、こういうのも『人それぞれ』ですからね。

私にはこのやり方で結果的によかったわけですから。

これを何度も繰り返していると、多分もっと気楽に動けるようになるんでしょうねぇ。まだまだ、そこまでフリーダムには出来ませんけどね(諸々の事情によって)

と、レポートらしくない?けど、こんなところで終わります。

気になる人は実際に自分の眼で確かめに行ってみてね。

では、お読みくださり、ありがとうございます。